教师培训与成长

武进区鸣凰中学科研工作室第3次活动简报

同课异构展多元 微课题中见深研

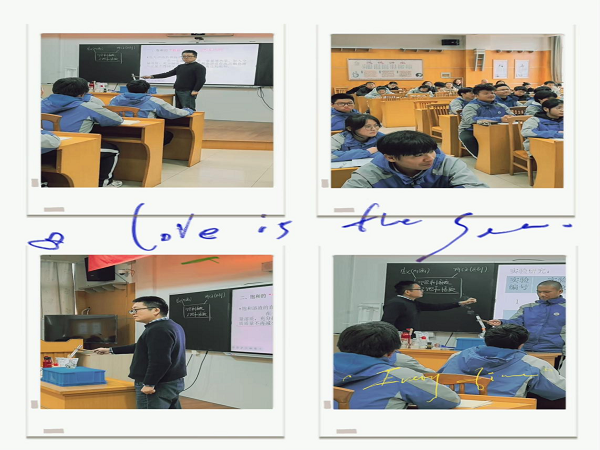

雨滴轻敲轩窗,奏响清脆音符;雨丝斜织天地,绘就朦胧画图。在这个麦田霜染水成冰的时节,为进一步提高青年教师的课堂教学能力,提升工作室成员教科研能力,2024年12月27日下午,鸣凰中学科研工作室全体成员在道德讲堂开展了第三次活动。

一、“同”心掬萃,“异”彩飞扬

首先,工作室的全体成员共同观摩了由北环中学正高级教师、课程开发处顾弘主任和鸣凰中学胡月老师分别执教的《饱和溶液和不饱和溶液》。

顾弘主任先是展示了一瓶没有标签但底部却有固体物质的液体让学生猜测,学生通过验证得知是蜂蜜后,再利用AI豆包提问蜂蜜底部为什么会有沉淀物呢?原来是形成了葡萄糖的饱和溶液,析出了葡萄糖晶体,随之开展葡萄糖在水中溶解限度的实验。以学生熟悉的生活情境导入新课,激发学生的学习兴趣,调动学生学习积极性。

顾主任通过“葡萄糖、氯化钠在水中的溶解”“在饱和的氯化钠溶液中继续加入高锰酸钾”“氯化钠、硝酸钾在水中的溶解”“氯化钠、硝酸钾溶液的结晶”等一系列环环相扣的化学实验,让学生在轻松有趣的氛围中认识饱和溶液、不饱和溶液的定义,理解饱和溶液的内涵,学会根据特征辨别饱和溶液与不饱和溶液,总结出结晶的两种方法,最后归纳出饱和溶液、不饱和溶液的转化方法。

胡月老师则用咸奶茶的视频引入新课,让学生配制一杯最咸的奶茶,从而让学生了解到物质在水中的溶解是有限度的,进而巧妙地引出饱和溶液的概念,瞬间激起学生的好奇心与探索欲,使学生直观感受到化学与生活紧密相连,自然流畅地导入新课,为整堂课奠定良好基调。

胡老师通过实验让学生观察溶质在一定量溶剂里溶解的动态过程,感受到溶液从能继续溶解到出现剩余溶质的变化,一步步引导学生总结出饱和、不饱和溶液的定义,使抽象的概念具象化。在帮助学生理解“一定温度”“一定量溶剂”这两个关键要素时,独具匠心,设置多组对比实验巧妙化解难点,使学生在观察对比中深刻领悟到这两个关键要素对溶液饱和状态的决定性影响。

二、聚焦课堂:评课论道,精进教学“术”与“悟”

教而有研则深,研而有悟则进。两节构思精巧却又风格迥异的课堂,用多元视角诠释着教学艺术的无穷魅力,让我们领略到同一教学内容之下,思维碰撞出的万千火花。

武进区化学教研员赵国华老师分别对两节课进行了点评,赵老师认为顾主任的这节课显大气,接地气,有灵气,是一节可遇不可求的好课;胡老师的课学生实验多,学生参与度高,实验探究的味道很浓,但是容量较大,可以考虑在后面的内容中降低知识点密度,将结尾和开头的咸奶茶相呼应,若将情境穿插入课程中会更好。

鸣凰中学化学组教研组长曾玲霞老师对顾主任的课是这样点评的:以粉笔来诠释学科知识;以实验来彰显学科素养;以语言的快慢抑扬、试管的振荡力度以及眼神的变化来演绎课堂;眼里有光,教学有度,师生都沉醉其中,切身感受到老教师传宝送经的深厚功底。而胡老师这节课将抽象的问题生活化,逻辑建构条理化,复杂的问题探究化,思路引领轴线化,板书和提升艺术化,最后结合人生的饱和与不饱和状态,鼓励学生丰富自我精神世界,拓展自身容量,努力学习,教育意义深远。

三、点亮微课题之光:精研小课题,赋能新成长

活动最后,顾主任与大家分享了《青年教师如何开展微课题研究》的讲座。在学术的浩渺星河中,微课题宛如灵动的微光,虽体量微小,却精准聚焦知识苍穹的隐秘角落,悄然开启一场探秘真理、雕琢细节的智慧旅程。

开讲伊始,顾主任便以亲和风趣的风格拉近与青年教师的距离,点明微课题虽“微”,却是撬动教学质量提升、个人职业发展的有力杠杆。他深入剖析当下教育改革动态,从核心素养落地、信息化教学融合到个性化教育需求,精准梳理出多个亟待青年教师挖掘的微课题富矿领域,让在场教师们明晰研究方向的时代脉搏所在。

在微课题设计关键环节,顾主任结合丰富实例手把手指导。他强调选题策略既要立足日常教学痛点,如“如何提升学生小组合作学习中的参与度”这类课堂高频难题,又要具备前瞻性,关注新兴教育技术在学科渗透可能衍生的课题点,具象展示了如何让目标清晰可测;在介绍研究方法选用时,他详细对比了行动研究法在持续改进教学实践、案例分析法深度挖掘典型教学片段、调查研究法精准把脉学情等方面的优势与操作要点。

大家目不转睛,笔记不停。讲座尾声,仍沉浸其中,意犹未尽,纷纷表示收获远超预期,不仅明晰微课题设计精要,更燃起投身科研的炽热决心。

怀揣今日满囊收获,似携火种奔赴教育原野,让同课异构的创新理念在每一次备课、授课中燎原;以微课题为精准罗盘,于教学实践的茫茫波涛里校准方向。期待这批教育新星借此次活动之力闪耀专业征途,为教育创新注入青春活力,推动鸣中教学教研迈向新阶。

撰稿:胡月

摄影:胡月

审核:鸣凰中学科研工作室